|

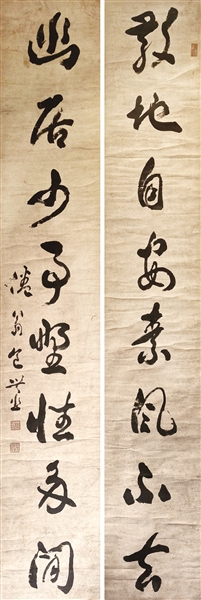

清 包世臣 草书散地幽居八言联 纸本

包世臣(1775—1855),字慎伯,晚号倦翁,宣城安吴(今安徽泾县)人。清代学者、书法家。其学识渊博,喜兵家言,治经济学,对农政、文学等均有研究。极倡北魏,晚年勤于二王书法。著有《艺舟双楫》,对清代中后期的书风变革影响很大。

包世臣一生的学书经历大致可分为四个阶段,第一阶段是其5岁至25岁间,以“馆阁体”入门,虽发蒙甚早,但未入法门,故青年时,包世臣则是“以书拙闻于乡里”。第二阶段是其26岁至44岁间,初涉二王,并以唐宋法书为师法对象,也是其自认为真正学习书法的开始。第三阶段是其45岁至58岁间,主要以北碑为主要师法对象,并以北碑书风为主要风格基调。日本兰千山馆藏包世臣楷书《娇舞倚床图便面赋》,则是此阶段的代表作品。第四阶段是其59岁至81岁,期间再度回归二王书风,崇王现象明显。辽宁省博物馆藏《临王羲之行书帖》、上海朵云轩藏《临王羲之王略帖》《临王羲之思想帖轴》、日本兰千山馆藏《临王羲之草书轴》等均是这一阶段的作品。

这件包世臣草书“散地幽居”联,全作以草书写就,用笔沉着,善用侧锋,虽无纪年款,但应为其晚期的书作。包世臣晚年在关注二王书法的同时,还对二王一系的书法保持着浓厚的兴趣,如孙过庭、颜真卿、苏轼等,这件“散地幽居”联就是其师法孙过庭《书谱》风格的典型作品,他一生对于《书谱》有过多次临写,存世作品甚夥。这件作品虽以《书谱》为主要取法对象,但与孙氏圆转内敛、潇散含蓄的气韵风格不同,其书作中充斥着一股浓厚的北碑风貌。其下笔中锋、侧锋互用,书写过程中运笔节奏缓慢,完整体现了其书写技法,有力透纸背之感,但在草书应有的气势上稍显不足。这与其崇尚“五指齐力”“中实气满”的技法要求有直接关系。

众所周知,包世臣是公认的碑派书法的代表,但这一定位就弱化了他崇王的身份。从这件对联中可以明显看出,他以孙过庭书风,或谓王羲之一系的帖学,再融合碑学,形成了一种十分特别的碑帖融合的书法风貌。但这一书风所要直面的问题则是如王潜刚先生所云“其草书转折出锋处未能应手”。

(文/陈卿)