|

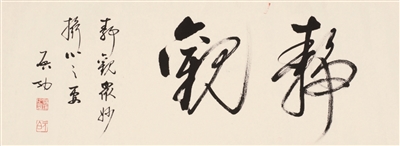

启功 行草书静观 34cm×95cm 纸本

线装书局《高山仰止——启功先生书画作品及论著手稿展作品集》

时代不同,写字的条件不同,技法的表现也有很大差别。启先生特别善于透过现象看到本质,寻找到客观规律。1977年他给徐利明回信:“当时的原迹虽已无从看到,但拿其他墨迹来比较,总有一个‘理’,有一个规律。譬如人走路,到了转弯时,脸必随着方向转,如果遇到一个人身已左转而脸尚向右,必然是右边有事物,他在回顾。如无可回顾,那必然是他的脖子坏了。”启先生这段话举了人的走路姿态这个通俗的例子,是说明如何还原石刻字迹本来的面目,需要从墨迹中参悟。今天要想更好地学习书法,需重视书法载体背后的“理”,也就是各种不同书体内在的书写规律。

学习书法,首先提到的是结构和用笔,两者孰轻孰重,一直有争论,也是启先生在书法教育过程中特别关注的。他依学书的深浅阶段,认为结构更为重要,说:练写字的人手下已经熟悉了某个字中每个笔划直、斜、弯、平的确切轨道,再熟习各笔划间距离、角度、比例、顾盼的各项关系,然后用某种姿态的点划在它们的骨架上加“肉”,逐渐由生到熟,由试探到成就这个工程,当然是轨道居先,装饰居次。

启先生说的“轨道”就是字的结构,是骨架,要首先解决好。“装饰”就是用笔,是锦上添花。这个“理”,对于初学者尤为关键,如果一开始过多注意一笔一画的用笔,容易陷入细节难以突破,而从大处着眼的话,结构解决好了,字有姿态,学习起来兴趣高,容易见成效。

练字是在正确轨道上的重复,启功认为这种重复务必准确,如对“理”的理解把握不对就会南辕北辙。他的做法是:“临帖时,经过四层试验,一是对着帖仿那个字;二是用透明纸蒙着那个字,在笔画中间划出一个细线,这个字完全成了一个骨骼;三是在这骨骼上用笔按粗细肥瘦加肉去写;四是再按第一法去写。经过这样一段工夫,才明白自己一眼初看的感觉和经过仔细调查研究后的实际有多么大的距离,因而又证明了结构比用笔更为重要。”从中可知,第一步先对着字帖临写一遍,这好比参加体育比赛之前先摸个底儿,看看自己的实力到底如何。第二步把原字基本的骨架用一根单线勾出来,注意是在笔画中间划,这本身是深入具体观察继而熟悉描摹的一步。第三步依据这个单勾的字形,对着原字把笔画还原出来,尤其要注意笔画的粗细肥瘦。这种“解剖”式学习过程看似笨拙,但确实能发现自己的差距,进而逐步收到实效,其实事半功倍。在教学过程中,启先生一再建议通过摹写,解决字形结构的问题。也就是在精研的学习过程中,他发现了结字的秘密,就是著名的“黄金率结字法”。

在各种字体中,启功认为楷书最宜学习,他说:“虽然各家写法不同,风格不同,但字形的结构形式是一致的。各种字体所运用的时间都不如真书时间久,真书至今仍在运用。为什么真书能运用这么久?因为这种字形在组织上有它的优越性。字形准确,写起来方便,转折自然,可连写,甚至多写一笔少写一笔也容易被人发现。”真书就是楷书,它的字形准确,书写稳定。启功说:“结字不严之运笔,则见笔而不见字。无恰当位置之笔,自觉其龙飞凤舞,人见其杂乱无章。”这个“严”字,就是精准。他也多次提到,楷书要当行书写,点画顾盼生姿,不能呆板。米芾说写字“得势乃佳”,启先生强调“不可太正”,笔下要有滋味,必须追寻其中的“理”。

由写字上升到书法艺术,在书写上有更高的要求。古代书论中有大量关于笔法、结构、章法的论述,启先生不止一次提出反对其中故弄玄虚的部分,因为这些让人对“理”更加迷惑不清。我们看经典作品,每一个字有每一字之势,都经得起推敲,但所有的单字只有放到作品中才有真正的意义。从这个角度看,经典作品中的每一个字都是唯一的,是不可移易的,这对于我们理解其中的“理”又有了另外一层含义。(文/程仲霖)