|

|

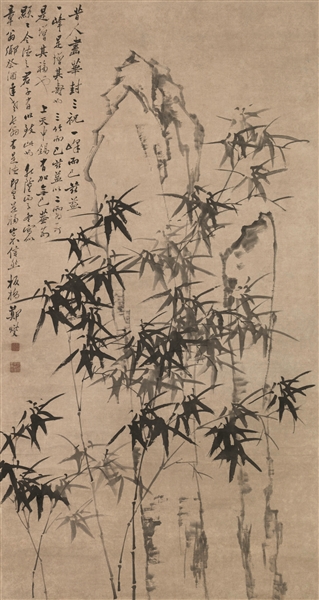

[清]郑板桥 华封三祝图轴

[清]李鱓 凌寒图轴

我在谈到新安画派时,曾论述其画风的形成是受商人影响。比如,新安商人喜购倪云林的画,新安画派的画家则全是以倪云林为法的,当然这只是其中原因之一。“扬州八怪”的主流画风形成也和商人有一定关系,扬州画家作画更自由一些。但任何有成就的绘画都必备三个基本因素,一是师传统,二是师造化,三是画家精神气质的决定因素。任何商人都不能下令画家朝哪一个方向去努力,但却可以不自觉地限制他们。举一个最明显的例子,徽商在黄山附近兴起,那里的画家师造化就以黄山为主,一时间全国来黄山的画家皆以画黄山为主,为了表现黄山,光学倪云林的画法不够用,就要创造新的技法。盐商在扬州兴起,全国的画家师造化就以扬州遍见的花竹兰菊为主,扬州少大山奇峰,山水画也便减少。

严格地说,扬州并没有一个画派,各家有各家的画风,并不一致。但总的来看,扬州画坛上还有一个主流画风、一个大概的精神状态。为了论述简便,姑且以其主流画风为主进行研究。主流画风即是被人称为“扬州八怪”的郑板桥、汪士慎、罗聘、高翔、高凤翰等人的画风,虽各具面貌,然皆纵横排列,飞动疾速,三笔五笔,散漫不经。其艺术水平并非极高,但皆呈现出一种新的面貌,显示出生动活泼和不受绳规的气息,和当时笼罩画坛的“四王”死气沉沉的画风截然相反。“八怪”的画生机勃勃,反映了18世纪的市民思想和市民意识,强烈表现自我,突出个性的解放,这是扬州以商业经济为主的市民思想的大显露。和“八怪”同时,寄居在扬州盐商之家的全祖望、戴震等学者也都是强调个性解放的。戴震更指斥“义理”障蔽了“人欲”,指出“遏欲之害,甚于防川”,公开提倡“彰人欲”,也就是个性解放,强调自我。所以“八怪”这种生机勃勃画风,正是扬州这个生机勃勃的商业城市之折射。

再谈谈师法传统吧。

“扬州八怪”的画,师传统主要是师近传统,即清初在扬州画坛上有成就的画家的传统。主要是石涛。石涛就是坚决反对当时泥古不化、死气沉沉画风的主要人物,他的画作充盈着戛戛独造与勃勃生机。石涛早期画山水,后来兼画竹石、花果,只要把石涛的竹石花卉和“扬州八怪”的竹石花卉画一比较,其师承关系一目了然,尤其是罗聘的竹和石涛的竹几无二致。“扬州八怪”几乎都是服膺石涛的,金农、李方膺、李鱓、高凤翰、郑板桥等人皆一而再、再而三地称道石涛。郑板桥不但称道石涛,而且还对石涛的美学思想颇有研究,对石涛思想中的“师其心不师其迹”“师其心不在迹象间”等也有更详细的阐述。“八怪”之一的高翔是石涛的朋友,石涛死后,高翔每年为之扫墓,至死弗辍。如此深厚的关系,在艺术风格上是会有感染的。

石涛的画、石涛的绘画思想对“扬州八怪”产生过巨大的影响。

其次是查士标。查士标晚年居扬州,死于扬州,葬于扬州。查士标的画早期属新安画派,后期,他“故乡乱后莫言家,南北浮踪度岁华”,散漫、动居的生活改变了他的画风。他后期的画以动和散为主要特色,史书称其“风神懒散”。他的山水画也有些花鸟画化,山石、林木高度概括,又流动风散。“扬州八怪”提到查士标的人虽然不多(查死于1698年,“八怪”当时只是孩子),但他的画风“润物细无声”,对“扬州八怪”也产生了实际影响,从他们的画迹中很容易看出来。

很多国外学者把石涛、查士标都算作“扬州八怪”,虽不严谨,但似乎也有一些道理。石涛、查士标原都属新安画派,为什么到了扬州?原因是扬州商业繁荣,是盐商把他们带到了扬州。他们在扬州扎根形成了“扬州八怪”的画风。

“扬州八怪”的画另一个特点是几乎每一幅画上都有长题,或诗或文。款题图画,始自苏、米,至元而大盛。到了“扬州八怪”,可谓极尽之能事。如果说“扬州八怪”有高于其他画派的突出成就,那就是他们的诗。“八怪”每人都有诗文集遗世,如按15家论,只有杨法和闵贞无诗集,所以一般论者也不把这两家列入“八怪”之中。其他13家均有诗文集,其中有两家诗文集已佚,至今尚可见有11家,而且金农一家便有15集。其中郑板桥、金冬心在文学史上都有一定地位。李方膺、李鱓的诗散失甚多,其诗清新自然、生动流丽,才气不在郑、金之下。

“八怪”善诗,画上必题诗,其根源和盐商不无关系。盐商大部分是文人,大部分有诗文集行世,他们刻书,出资为文人刻集,和文人唱和,显示了他们有较高的文化素养(实际也如此)。中国士人的传统观念:只会画画的不足道,乃至被视为匠人。诗文之余作画才算高雅。所以,他们非常讲究画家的文化素养。扬州二马,以文会友,凡文人来访,进门须先作诗一首,待审定后,再决定接待等级。据说丁敬初到扬州,投奔马曰琯,马问他一些掌故,丁没答出。马又以扬州风景“青石蓝书黄叶经”为上联,要丁对下联,丁亦未能对出,马认为丁才能平庸,于是待之甚薄。后来丁敬只好跑到杭州去了(扬州绿杨村至今尚有这副对联,上曰“青石蓝书黄叶经”,下曰“红旗白字绿杨村”)。这个故事出处尚不明(丁敬能诗,也许是后来事),但也道出了盐商重士且更重诗文修养的事实。还有传说黄慎到扬州卖画,一度失势,请教金农,方知在扬州卖画,必须善诗、善书。黄慎回闽后,学诗成,再回扬州,名气大振。这些传说还待考证,但其基本精神还是符合扬州画坛之实的。

从上述小玲珑山馆、休园、筱园等诗文盛会以及“虹桥修禊”等盛举看来,盐商是重诗文的,画家如不善诗文,很难得到盐商青睐。

再说绘画作品销售量最大的扬州茶肆酒楼、店铺菜馆,主要为商人而设。商人们坐在茶肆中,读书品诗,方显情趣,加上受当时风气影响,缺少题诗的画,一般店馆也是不大愿意买的。

所以,“扬州八怪”的艺术中诗书画印相结合这一显著特色,虽然是画家们努力的结果,但盐商所制造的氛围起到的推动作用,不能忽视。它从内容、形式各方面限制了画家,画家处于自觉和不自觉之间,去适应这种由商人有意无意而限制的内容和形式。顺之者昌,不顺者去,扬州画坛的大概风格也就自然地形成了。(文/陈传席)